親が「通帳が見当たらない」と言い出すと、焦りと同時に不安を感じる方は多いでしょう。

とくに高齢の親が関わる場合、単なる“うっかり”ではなく、物忘れや認知機能の低下が背景にあることもあります。通帳をなくしたままにしておくと、銀行口座が不正利用されたり、生活費の支払いが滞ったりする恐れもあります。この記事では、紛失時の正しい初動対応から、再発防止のための資産管理方法までをわかりやすく解説します。

まず何をすべき?通帳をなくしたときの正しい初動対応

親が通帳をなくしたとき、最初にやるべきことは「焦らず、順を追って確認する」ことです。通帳は個人情報と資産情報が詰まった重要書類のため、紛失時の行動がその後の被害防止につながります。

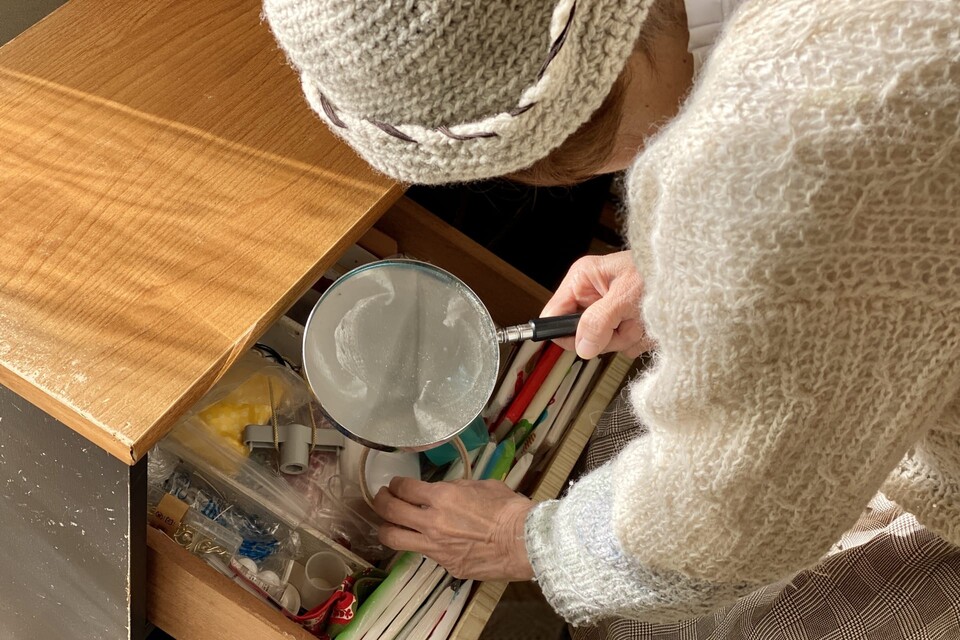

まずは家の中を丁寧に探しましょう。高齢者は「大事なものだから」と思い込みで別の場所に隠していることが多く、冷蔵庫の引き出しや衣類の間、古い封筒の中など意外な場所から見つかるケースもあります。それでも見つからない場合は、すぐに通帳を発行した銀行へ連絡し、紛失届を出します。この時点で口座の一時利用停止を依頼しておくと、不正引き出しのリスクを減らせます。

銀行によっては再発行手続きの際に「本人確認書類」や「印鑑」が必要です。親が外出や手続きを難しく感じる場合、家族が同行してサポートしましょう。ただし、銀行は本人確認を重視するため、たとえ家族であっても委任状がないと手続きできない場合があります。

さらに、盗難や紛失の疑いがあるときは、警察にも遺失届を出しておくと安心です。受理番号を控えておけば、後の再発行や不正利用時の証明にもなります。

通帳紛失が「一度きりの偶然」ではなく「繰り返し起きている」場合は、注意が必要です。物忘れのサインとして現れている可能性があるため、今後の資産管理を家族で見直す良い機会と捉えましょう。

通帳紛失が繰り返される高齢の親に見られる特徴とリスク

通帳を一度なくしただけでなく、何度も同じことを繰り返すようになると、そこには単なる不注意以上の理由が隠れていることがあります。高齢の親が通帳を頻繁に紛失する背景には、「ものをしまった場所を覚えにくくなる」「探す行動自体を億劫に感じる」「他人に見られたくないという心理から隠す」といった行動特性が関係しています。こうした行動は、軽い物忘れや認知機能の低下が始まったサインであることも少なくありません。

この段階で注意したいのは、通帳の紛失が家計や資産の把握を困難にする点です。通帳が見つからない状態が続けば、定期預金の存在や口座残高の確認ができず、本人がどれだけの資産を保有しているか家族もわからなくなります。さらに、通帳が他人の手に渡ることで、不正引き出しや振り込め詐欺の被害に遭うリスクも高まります。

また、親が「なくした」と認めたがらず、黙ってしまうケースも見られます。プライドや自立心が強い人ほど、家族への報告をためらい、結果的に対応が遅れてしまうのです。通帳の紛失が繰り返されるようになったら、お金の管理を“本人だけに任せない仕組み”に移行するサインと考え、家族全体で資産の整理や共有体制を整えることが重要です。

再発を防ぐための3つの資産管理方法

通帳紛失の再発を防ぐには、「探す・忘れる・隠す」といったヒューマンエラーに頼らない管理方法へ切り替えることが効果的です。紙の通帳を減らし、情報を一元化することで、本人の負担を軽くしながら家族も資産の状況を把握しやすくなります。ここからは、家庭で実践できる3つの資産管理方法を紹介します。銀行の仕組みをうまく利用する方法から、家族間の情報共有、そして将来を見据えた「家族信託」まで、それぞれの特徴と注意点を順に解説します。

銀行別「通帳レス口座」やネットバンキングの活用

通帳紛失を防ぐ最も効果的な方法のひとつが、銀行が提供する「通帳レス口座」への切り替えです。紙の通帳を廃止してデータ管理に移行すれば、紛失や破損のリスクがなくなり、残高や入出金履歴もスマートフォンやパソコンで確認できます。主要銀行では「紙通帳からデジタル通帳への変更」や「アプリ通帳」などのサービスが整備されており、高齢者でも窓口で職員のサポートを受けながら手続きが可能です。

ただし、家族が代理でログイン情報を共有する際には注意が必要です。銀行の利用規約では、原則として他人へのID・パスワード共有は禁止されています。本人の同意があっても、誤操作や不正アクセスと見なされる場合があります。そのため、家族がサポートする場合は、閲覧専用の画面を一緒に確認する、または銀行が提供する「家族サポート機能」を利用するなど、安全な運用を心がけましょう。通帳レス化は便利な反面、セキュリティと信頼関係のバランスを取ることが大切です。

家族間で資産を管理する仕組みを作る

通帳の紛失が繰り返されるようになった場合、家族が協力して資産の状態を定期的に把握できる仕組みを整えることが重要です。まず実践しやすいのは、現金の出入りや支払い日を「金銭日記」や「支出メモ」としてノートにまとめる方法です。紙ベースが難しい場合は、家族共有のスプレッドシートやスマホのメモアプリを利用しても構いません。

重要なのは、記録を家族全員で“見える化”することです。月に一度の定期チェック日を決めて、残高や支出項目を一緒に確認すれば、親も安心して管理を任せられます。また、複数の口座を整理し、生活費・医療費・貯蓄など目的別に口座を分けると、混乱を防げます。本人の尊厳を保ちながらも、家族が支え合う「共同管理スタイル」に切り替えることが、再発防止の第一歩となります。

家族信託でお金の流れを“契約”で守る

通帳の紛失や金銭管理の混乱が続くようになると、家族のサポートだけでは限界を感じる場面も増えてきます。そんなときに検討したいのが家族信託という仕組みです。家族信託とは、親(委託者)が自分の財産の管理や運用を家族(受託者)に託し、必要な支払いを継続できるようにする契約制度です。通帳や口座の管理を家族に任せることができるため、親が入院や介護状態になっても生活費や医療費の支払いが滞りません。

後見制度が「裁判所の監督下で代理する仕組み」であるのに対し、家族信託は家族間の契約で柔軟に運用できる点が大きな違いです。契約内容次第で、受託者は決められた範囲内で資産を動かせるため、銀行手続きのストレスを大幅に減らせます。費用は専門家に依頼しても数十万円ほどで済み、一度契約すれば長期間にわたって安定した資産管理が可能です。

通帳の紛失をきっかけに、家族全員でお金の流れを「人の記憶」ではなく「契約の仕組み」で守る。それが、これからの時代に求められる新しい備え方です。

まとめ

通帳をなくすという出来事は、一見すると些細なことのようでいて、家族にとっては大きなサインでもあります。高齢の親が自分の財産を把握しづらくなってきたときこそ、家族が寄り添いながら管理方法を見直すチャンスです。通帳レス口座や共有メモといった日常的な工夫に加え、家族信託などの契約的な仕組みを活用すれば、本人の意思を尊重しながら安心して暮らしを続けることができます。これからの資産管理は、“支える家族”が見守るだけでなく、“仕組み”で守る時代へと変わりつつあります。