引っ越しを考えるとき、間取りや家賃、通勤距離などに目が行きがちですが、「災害リスク」も忘れてはいけない大切な判断材料です。日本は地震や台風による水害が多い国であり、被災すると生活のすべてに影響が及びます。

近年では、想定を超える自然災害によって住宅が浸水したり、交通や通信が遮断されるケースも珍しくありません。事前に災害リスクを確認し、安全性の高い地域を選ぶことは、家族の命と生活を守る備えでもあります。

本記事では、水害や地震などの災害リスクを引っ越し前にどのように調べ、どこに注目すべきかをわかりやすく解説します。安心して暮らせる新生活のために、事前の情報収集が欠かせません。

引っ越し前に災害リスクを調べるべき理由

新しい住まいを探すとき、多くの人が立地や価格、通勤のしやすさに注目します。しかし、見落としてはならないのが「災害リスク」です。水害や地震の被害は、家そのものだけでなく、日常生活や仕事、教育環境にまで大きな影響を及ぼします。災害が起きてからでは遅いため、住む前にリスクを知ることが、安心して暮らすための第一歩です。

水害・地震の被害は生活基盤を直撃する

水害や地震といった自然災害は、単に家が壊れるという被害にとどまりません。たとえば水害では、床上浸水による家具や家電の損傷だけでなく、水道・電気・ガスといったライフラインが止まり、数日間にわたって通常の生活ができなくなるケースがあります。加えて、浸水後の清掃や消毒、修繕にも相当な時間と費用がかかります。

地震の場合も、建物の損壊に加え、道路の寸断や火災の発生、通信障害などが重なり、地域全体が機能を失うことがあります。過去の大地震では、数週間にわたり避難所生活を余儀なくされた人も少なくありません。被害の程度によっては、引っ越したばかりの家に住めなくなる可能性もあります。

こうした災害は、日常生活の基盤そのものを揺るがす存在です。そのため、災害リスクが高い地域かどうかを調べずに住居を決めてしまうと、将来的に大きな後悔を招くことになりかねません。安全性の確認は、暮らしの質と安心を守るうえで欠かせない重要な行動です。

ハザードマップを知らないまま住むリスク

引っ越し先を決める際にハザードマップを確認せずに住むことは、大きなリスクを伴います。ハザードマップとは、国や自治体が作成する「災害が発生した場合に、どのエリアがどの程度の被害を受ける可能性があるか」を示した地図です。たとえば、大雨による河川の氾濫で、どの地域が何メートル浸水すると想定されているのか、地震時に揺れやすい地盤かどうかなど、地域ごとの特徴が視覚的に示されています。

こうした情報を知らずに暮らし始めると、いざ災害が起きた際に適切な避難行動が取れなかったり、被害の大きい地域に家を購入してしまったりする恐れがあります。また、同じ市内でも災害リスクは場所によって大きく異なるため、細かなエリアまで確認しておくことが重要です。

とくに小さな子どもや高齢者がいる家庭では、避難のしやすさや安全性を考慮した住環境が欠かせません。ハザードマップは、災害から命と生活を守るための「前もってできる備え」です。住む前に確認するかどうかで、その後の暮らしに大きな差が生まれます。

被害を避けるには「場所選び」から

災害リスクを減らすためには、住まいの「場所選び」自体を見直すことが最も効果的です。ハザードマップや地形の情報をもとに、浸水リスクが低い高台や、地震時の揺れにくさが確認されている地域を選ぶことで、被害の可能性を大幅に減らすことができます。

近年では、耐震性能や防災設備に優れた住宅も増えていますが、どれほど頑丈な建物であっても、周囲が冠水するような地域に建っていれば安全とは言い切れません。建物の性能だけに頼らず、まずは「どこに建っているか」を重視する視点が欠かせません。

また、自治体によっては災害リスクが高い地域を「土砂災害警戒区域」や「浸水想定区域」として指定しており、建築制限や行政の支援制度も異なります。物件選びの際には、不動産会社に災害リスクについて説明を求めるのも有効です。

生活の安全を守る第一歩は、災害が起きにくい、あるいは被害が最小限に抑えられる地域を選ぶことです。慎重な「場所選び」は、将来への最大の備えになります。

水害リスクを調べる具体的な方法

水害リスクは、地域によって大きく異なります。特に河川の近くや低地に位置するエリアは、集中豪雨や台風によって浸水被害を受けやすいため、事前にその土地の特性を調べておくことが重要です。行政が公開している災害リスク情報を正しく使えば、引っ越し前の段階でリスクを可視化できます。ここでは、信頼できる情報源の確認方法について解説します。

国土交通省のハザードマップポータルを活用する

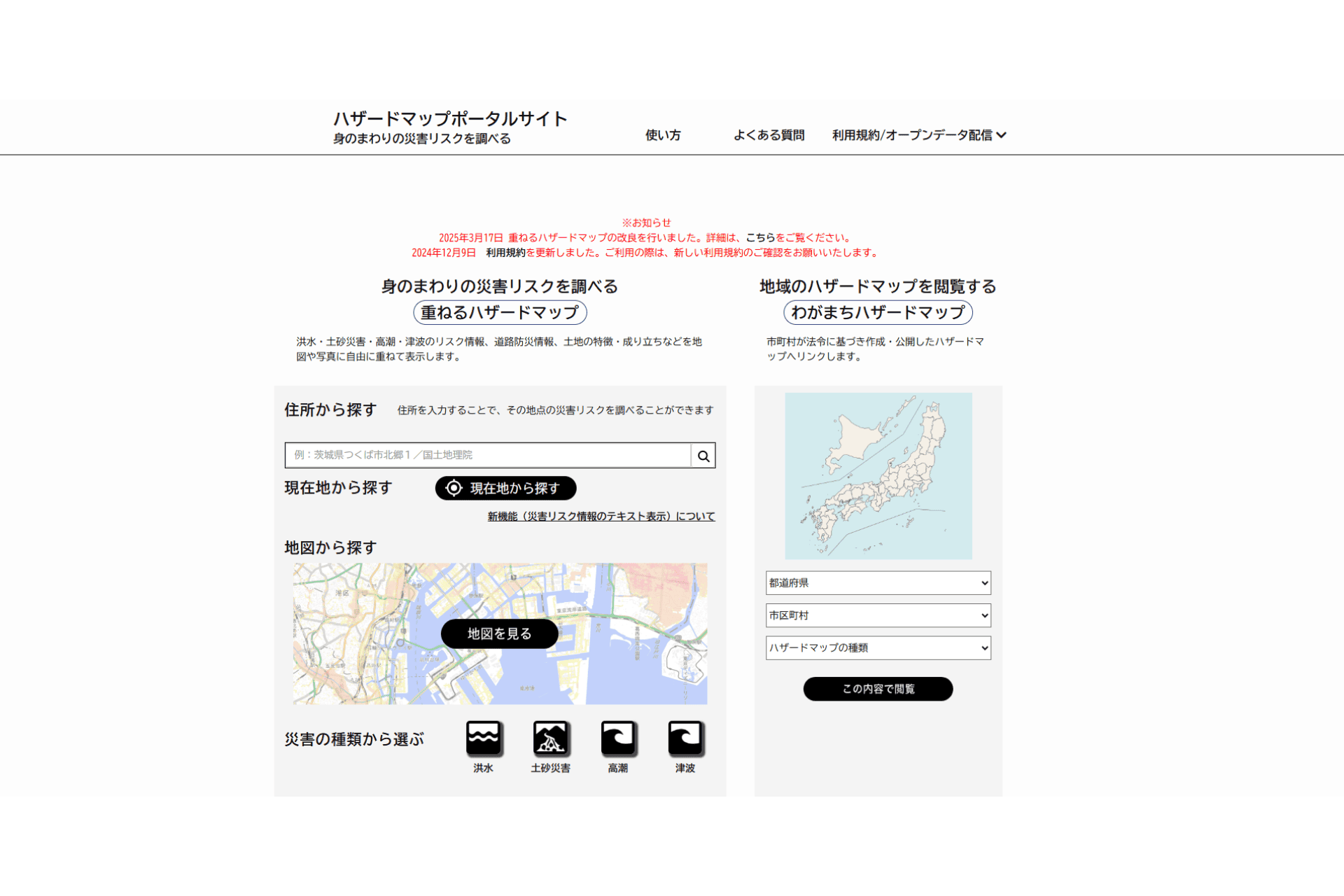

引っ越し先の水害リスクを調べるうえで、まず活用すべきなのが国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」です。

このポータルでは、全国の災害リスクをまとめて閲覧できるようになっており、洪水・内水・高潮・津波・土砂災害などの被害想定が地図上に表示されます。使い方もシンプルで、住所や地名を入力するだけで対象地域の情報が表示され、リスクの種類ごとに色分けされた図を見ることができます。

とくに便利なのは「重ねるハザードマップ」という機能です。洪水リスクと土砂災害リスクを同時に表示するなど、複数の災害リスクを一目で把握でき、地域選びの判断材料として非常に有効です。また、近隣の避難所や避難経路も確認できるため、万が一の際の備えにも役立ちます。

こうした情報は、不動産広告や物件案内では明示されないことが多いため、自分で調べて把握しておく姿勢が大切です。判断に迷ったときは、地元の自治体や防災窓口に相談するのも一つの手です。

自治体が出している独自の水害リスク情報を確認する

国のポータルサイトに加え、各自治体が独自に公開している水害リスク情報も確認しておくと、より詳細な把握につながります。自治体によっては、地域特性に合わせたきめ細かいリスク評価を行っており、国のハザードマップでは反映されにくい内水氾濫や局地的な浸水危険箇所も示されています。

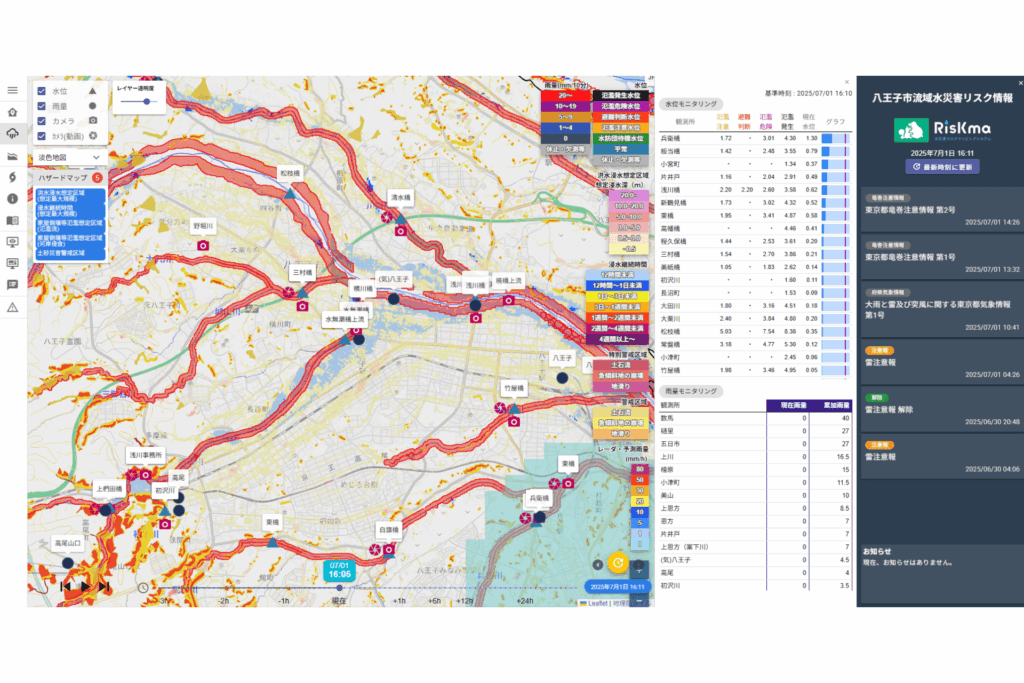

たとえば東京都八王子市では、水位や雨量などを調べることができる「RisKma(リスクマ)」という防災情報サイトがあり、市内を流れる浅川や南浅川などの流域に沿った浸水想定、避難ルート、地形特性などが詳しく記載されています。

サイトでは視覚的にわかりやすい地図表示がされており、リスクの高いエリアや避難所の位置などを簡単に把握することが可能です。こうした情報は、実際に災害が起こった際の行動指針にもなり、備えの質を高める材料となるでしょう。

自治体ホームページの防災情報コーナーや、水防法に基づく「洪水ハザードマップ」「内水ハザードマップ」が掲載されているページを定期的にチェックしましょう。資料の更新時期や公開形式は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認する習慣を持つことが大切です。

周辺の河川・地形・過去の浸水履歴もチェックする

地形や周辺環境は、水害リスクを判断するうえで非常に重要な要素です。特に川の近くや谷地形、かつて水田だった場所などは、雨が集中したときに水が集まりやすく、浸水リスクが高まります。実際の地形は地図だけではわかりにくいため、現地を訪れて高低差や水路の有無、排水の状態なども確認しておくと安心です。

その地域で過去にどのような水害が発生したかも参考になります。たとえば、自治体の公開している防災年表や災害履歴、地域の広報誌などから浸水履歴を知ることができます。国土地理院が提供する「浸水実績図」も便利で、昭和や平成の大規模水害の記録を視覚的に確認可能です。

加えて、地元住民へのヒアリングも有効です。「過去にこの辺りは水が溜まったことがあるか」などの声は、資料だけではわからないリアルな情報として参考になります。これらを総合的にチェックすることで、水害への備えと安心感の両方を得られます。

住民の声や地域コミュニティの情報も参考にする

公的なハザードマップや地形データだけではわからない災害リスクを補うには、実際にその地域で暮らす人々の声に耳を傾けることが大切です。過去にどんな被害があったのか、冠水した場所や避難経路の実情、行政の対応の様子など、住民が経験してきた災害のリアルな情報は非常に貴重です。

特に、数十年に一度といった頻度で起きる自然災害は、地図上に記録があっても生活者の記憶として引き継がれていることも多く、近隣の人と話すことで「この辺りは大雨のたびに道が冠水する」「避難所が遠くて不便」といった実用的な情報が得られる場合もあります。

地域の掲示板、自治体主催の防災訓練、自治会の集まりなども情報収集の場になります。近年はSNSや地域情報アプリを通じて、災害時の過去ログや写真を確認できることもあるため、事前にチェックしておくと安心です。

実際の声と公式データの両方を照らし合わせて考えることで、より現実的なリスク判断が可能になります。

地震リスクを調べる具体的な方法

地震による被害は予測が難しい分、事前の情報収集が命を守る鍵になります。とくに引っ越しを検討している地域がどれほど揺れやすい場所か、建物の耐震性が確保されているかは重要な確認ポイントです。国や自治体が提供する地震関連データを活用することで、将来のリスクをある程度見積もることができます。被害を最小限にとどめるには、地震に関する基礎情報を正しく理解しておくことが欠かせません。

地震ハザードステーション(J-SHIS)を活用する

地震リスクを客観的に把握するには、国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供する「地震ハザードステーション(J-SHIS)」の活用が有効です。このウェブサイトでは、日本全国の地震発生確率や地盤特性を地図上で確認することができ、引っ越し先の揺れやすさや地震発生リスクを数値として把握できます。

住所や地図で地域を指定すると、30年以内に震度6弱以上の揺れが起こる確率などが表示され、想定外のリスクを事前に知ることができます。また、地震の規模や発生源別にハザードを切り替えて閲覧できるため、詳細な比較検討も可能です。

J-SHISは専門的なデータに基づいていますが、操作画面は比較的わかりやすく、初めての方でも簡単に使えます。これを利用すれば、不動産広告や現地見学だけでは見えてこない、長期的なリスクを可視化できます。

生活拠点を選ぶにあたり、揺れやすさを数値で理解しておくことは、安心して暮らせる住まい選びにつながります。

揺れやすさマップ・液状化マップの見方

J-SHISに加え、各自治体が公開している「揺れやすさマップ」や「液状化マップ」も重要な情報源です。これらのマップは地盤の強さや構造をもとに、地震時の揺れの伝わりやすさ、液状化の可能性を色分けして視覚的に示しています。

揺れやすさマップでは、同じ震度でも地盤が軟弱な場所は揺れが増幅されやすく、被害のリスクが高まります。一方で液状化マップは、地震によって地盤が水を含んで泥状になり、建物が沈下する可能性のあるエリアを示します。

特に埋立地や川沿いの低地は、液状化のリスクが高いため、これらのマップを事前に確認しておくことで、地震後の生活に深刻な影響を及ぼす危険性を回避できます。

市区町村の公式サイトや都道府県の防災ページで公開されている場合が多く、地名検索で手軽に確認可能です。ハザードマップと併せてチェックし、建物の耐震性だけでなく、土地の特性にも注意を向けることが大切です。

旧耐震基準と新耐震基準、建物の構造に注目する

地震リスクを調べる際には、土地だけでなく住む建物そのものの耐震性も確認が必要です。特に注目すべきなのが「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いです。1981年6月に建築基準法が改正され、これ以降に建てられた建物は新耐震基準に基づいて設計されており、震度6強〜7程度の大地震でも倒壊しにくい構造となっています。

一方、1981年以前の建物は旧基準で設計されている可能性が高く、耐震補強がされていない限り、大地震の際に大きな損壊リスクを抱えています。物件選びの際は、築年数だけでなく、耐震診断が行われているか、補強工事の履歴があるかどうかも確認すると安心です。

また、建物の構造も重要な要素です。鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造は比較的耐震性が高いとされており、木造の場合でも耐力壁の配置や基礎構造によって強度に差が出ます。分譲マンションであれば、耐震等級や建築確認済証の内容を確認するのも一つの方法です。

建物の耐震性は、災害時の安全性だけでなく、その後の生活再建のしやすさにも影響します。災害リスクを最小限に抑えるには、土地と建物の両方からチェックを行うことが不可欠です。

ハザードマップの読み方と注意点

ハザードマップは、災害リスクを「見える化」する便利なツールですが、正しく読み解くにはいくつかの注意点があります。地図上に示された情報は、あくまで「想定」であり、実際の被害とは異なる場合もあります。そのため、情報をうのみにするのではなく、複数の視点から総合的に判断する姿勢が大切です。浸水深、避難所の位置、想定被害エリアなど、具体的な見方を知ることで、より安全な住まい選びが可能になります。

浸水深・避難所・想定被害エリアの見方

ハザードマップを見る際、まず注目したいのは「浸水深」の表示です。地図上には色分けで想定される浸水の深さが示されており、たとえば「0.5m未満」「0.5〜3.0m」「3.0〜5.0m」などの段階があります。浸水が1mを超えると、車の移動が困難になり、室内への浸水も避けられなくなるため、生活への影響が大きくなります。浸水深が深いエリアに住む場合は、建物の構造や高床設計かどうかも確認しておくと安心です。

避難所の場所とルートも重要な確認ポイントです。災害時は公共交通が止まることもあるため、自宅から徒歩で安全にたどり着ける距離に避難所があるかを確認しましょう。坂道や河川を越えるルートがある場合は、実際に歩いてみるとより現実的な判断ができます。

マップには「想定被害エリア」として、土砂災害警戒区域や津波浸水想定区域などが重ねて表示されていることもあります。これらの情報を読み解くことで、その土地にどのようなリスクがあるのかをより具体的に把握できます。ハザードマップは一見難しそうに感じますが、色と凡例を見比べながら確認することで、必要な情報を得ることができます。

リスクがゼロの場所は存在しない

どれだけ慎重に調べても、災害リスクが完全に「ゼロ」の土地は存在しません。水害の危険が低い地域でも、想定外の集中豪雨や排水機能の不具合により浸水するケースがあります。地震についても、日本全国どこにいても揺れの可能性を否定できず、安全地帯と呼べる場所は事実上ありません。リスクを「避ける」ことだけに目を向けすぎると、理想の住まいを見失ってしまうこともあります。

大切なのは、どのようなリスクがあるかを「知ったうえで備える」ことです。例えば水害リスクがある地域では、あらかじめ高床式の住宅を選ぶ、非常用持ち出し袋を常備する、情報収集手段を確保するといった備えが有効です。地震の多い地域では、家具の固定や耐震グッズの設置など、日常の対策で被害を減らすことができます。

災害に強い住まいづくりは、ゼロリスクを目指すのではなく、「現実的な対策を積み重ねる」ことから始まります。ハザードマップでリスクを正しく理解し、それに応じた備えを講じることが、安心できる暮らしへの第一歩となります。

地図だけで判断せず現地の地形も確認する

ハザードマップは災害リスクを知るうえで非常に有効なツールですが、それだけで完結するのは危険です。実際の地形や周辺環境は、地図だけでは把握しきれない要素が多くあります。たとえば、緩やかな傾斜地の末端にあたる場所では、大雨のときに雨水が集中しやすく、思わぬ浸水のリスクがある場合があります。また、川の近くでも護岸の高さや排水設備の状況によって被害の可能性は変わってきます。

現地を訪れる際は、地面が低くなっていないか、水はけの悪い場所がないか、過去に浸水した痕跡がないかなどをよく観察しましょう。古い住宅が基礎を高く設計している場合は、その地域が過去に水害を経験している可能性もあります。さらに、道路が一段高く、家の敷地が低くなっている場所は雨水が流れ込みやすく、注意が必要です。

近隣住民の話を聞いてみるのも有効です。過去にどんな災害があったか、地域としてどのような対応をしているかを知ることで、ハザードマップだけでは見えないリスクへの理解が深まります。災害に強い住まいを見つけるには、紙の情報と現地確認の両方が欠かせません。

災害リスク以外のチェックポイント

引っ越し先を選ぶとき、災害リスクに加えて、生活に欠かせないインフラや地域の防災体制についても確認しておくと安心です。どれだけ立地条件が良くても、いざというときに避難所が遠かったり、支援が行き届きにくい地域であれば、災害後の生活に支障をきたす可能性があります。災害発生時の行動を具体的にイメージしながら、周辺の環境や行政サービスの整備状況にも目を向けておくことが、安心な暮らしを実現するポイントとなります。

避難所の距離と道のりを確認する

災害時に安全な場所へ避難できるかどうかは、住まいから避難所までの距離とルートに大きく左右されます。引っ越しを検討する際には、最寄りの避難所までの徒歩距離を必ず確認しておきましょう。目安としては、歩いて10〜15分以内で到達できる場所が望ましいとされています。ただし、実際の移動は夜間や悪天候の中で行われることも多く、平時と同じ条件ではありません。

避難ルートに坂道や橋、狭い道路、水没しやすい低地が含まれていないかも要確認です。特に水害時は、アンダーパスや川沿いの道が冠水する恐れがあるため、複数のルートを頭に入れておくと安心です。地図上で確認するだけでなく、実際に歩いてみて所要時間や危険箇所を把握しておくことが大切です。

また、避難所自体の設備にも注目しましょう。バリアフリー対応やトイレの有無、備蓄品の種類などは自治体によって差があります。地域の防災計画や自治体の公式サイトで避難所情報を調べておくと、緊急時に迷わず行動できます。安心できる住まいは、避難経路と避難先の整備状況までを含めて判断することが求められます。

水道・電気・通信の復旧しやすさも考慮する

災害後の生活において、水道・電気・通信といったライフラインの復旧速度は、生活の安定を大きく左右します。とくに都市部や再開発地域などでは、地下配管や設備の更新が進んでいるケースが多く、復旧が比較的早い傾向があります。一方、郊外やインフラ整備が遅れている地域では、復旧に数日から数週間かかることもあるため、事前の確認が必要です。

引っ越しを検討する際には、その地域の過去の災害時の復旧状況を調べてみましょう。自治体の防災ページや、国土交通省・総務省などが公開している統計・報告資料を参考にするのも有効です。また、通信キャリアの電波状況や基地局の位置なども、災害時の連絡手段を確保するうえで見逃せない要素となります。

地域の公的機関や民間事業者の拠点が近い場所は、復旧の優先度が高い傾向にあるため、住居選びの参考になります。電線の地中化が進んでいる地域や、オール電化住宅の有無なども、ライフラインの強さを知る手がかりです。災害に強い暮らしを目指すなら、「住まいの周囲が復旧しやすいかどうか」にも注目しましょう。

災害時の行政支援が受けやすい市区町村を調べる

災害が発生したとき、迅速かつ充実した行政支援を受けられるかどうかは、住む地域の安心感に直結します。市区町村ごとに防災体制や支援策には大きな差があるため、引っ越し先を選ぶ際には自治体の「支援体制」を事前に調べておくことが重要です。

まずはウェブサイトや広報誌などで「災害時支援マニュアル」や「防災計画」を確認しましょう。避難所の運営状況、備蓄倉庫の位置、ボランティアとの連携体制、行政の情報発信手段などがあらかじめ明記されています。特に子育て世帯や高齢者の多い地域では、「子育て支援避難所」や「要配慮者向け避難プラン」が用意されている自治体もあります。

実際に災害時に支援活動を経験した自治体の取り組みを調べてみることも効果的です。大規模災害が起きた自治体は、その後行政支援体制を改善するケースが多く、住民に寄り添った支援が期待できます。公的報告書や地域フォーラム、防災訓練の実績などをチェックして、自治体の真剣さや実効性を見極めることができます。

支援を受ける前提として、課題と課題への対策が明示されている自治体は制度の透明性が高い傾向にあります。広報誌や自治体のSNSで防災関連情報が頻繁に発信されているかを確認しておくと、安心度がさらに高まります。災害時に地域のサポートを受けたいなら、日常からの行政姿勢や情報発信の熱心さにも注目することが求められます。

まとめ

引っ越しを検討する際には、立地や家賃だけでなく、水害や地震といった自然災害のリスクも見逃せません。ハザードマップや地震リスク情報は、住む地域の安全性を客観的に把握するための重要なツールです。

国や自治体が提供する情報を活用し、周辺の地形や過去の災害履歴まで含めて丁寧に調べることが大切です。地域ごとの詳細なデータを発信している自治体もあるため、引っ越し先の公式サイトは必ず確認しておきましょう。

災害リスクは地図だけで判断するのではなく、現地での確認や住民の声も参考にすることで、より確かな判断ができます。安全で安心な暮らしを築くには、情報収集と冷静なリスク判断が欠かせません。