壁に一枚のポスターや絵を飾るだけで、部屋の印象がふわっと変わる。そんな体験をしたことはありませんか?お気に入りのアートが目に入ると、不思議と気分が整い、空間に彩りと個性が生まれます。とはいえ「どう飾ればおしゃれに見えるの?」「バランスがうまくとれない」といった悩みも多いもの。とくに賃貸暮らしでは、壁に穴を開けられないという制限もあり、アートの飾り方に迷いが出やすいのが現実です。

この記事では、ポスターや絵画をもっと自由に、もっと楽しく取り入れるための飾り方の基本と工夫をご紹介します。スタイル別の選び方や、季節ごとの入れ替え、子どもの絵をおしゃれに見せるアイディアまで幅広く解説。絵を飾る楽しさが、あなたの暮らしを少し豊かにしてくれるはずです。

ポスターや絵画をおしゃれに飾る基本

絵やポスターをおしゃれに飾るには、ちょっとした「配置のコツ」が大切です。高さや位置を少し工夫するだけで、同じ絵でも空間の印象が大きく変わります。ここでは、飾るときに迷いやすい、目線の位置や壁のどの部分が適しているかといった基本的なポイントをわかりやすくご紹介します。

飾る高さと壁のどこに置くかの目安

ポスターや絵を飾るとき、「どのくらいの高さにすればいいのか」と悩む方は多いかもしれません。一般的には、絵の中心が目線の高さにくるように飾るのが基本とされています。日本人の平均的な目線の高さは、床からおよそ140〜150センチ程度。この高さにアートの中心がくるよう調整すると、自然と目に入り、空間全体に落ち着いた印象を与えてくれます。

ただし、これはあくまで目安であり、場所や目的によって微調整することも大切です。たとえばリビングのソファ周辺に飾る場合は、座ったときの目線に合わせてやや低めに設定すると、より快適にアートを楽しめます。逆に廊下や立って見ることの多い場所では、一般的な目線に合わせて設置するとバランスが整います。

また、壁のどの位置に飾るかも印象を左右します。壁の真ん中にポツンと飾るより、家具の上や照明の近くなど「視線が自然に集まりやすい場所」に配置することで、絵が空間と一体化して見えます。まずは「目線の高さ」と「視線の流れ」を意識して配置することが、違和感のない飾り方の第一歩になります。

家具や照明とのバランスのとり方

ポスターや絵画を壁に飾るとき、単体で配置を考えるよりも、周囲の家具や照明との関係を意識することが、洗練された印象をつくる鍵となります。たとえば、ソファやサイドボードの上に飾る場合は、家具の幅の6〜8割ほどの横幅に収めるとバランスがよく見えます。大きすぎると圧迫感が出てしまい、小さすぎると間延びした印象になるため、家具との「面積の対話」を意識することが大切です。

また、照明との組み合わせにも工夫を加えると、アートの魅力がさらに引き立ちます。ダウンライトや間接照明でやわらかく照らすと、陰影が生まれて作品がより立体的に見える効果もあります。絵そのものに直接ライトが当たると退色の原因になることもあるため、やさしく照らす程度に抑えるのが理想です。

空間全体を一枚の風景のようにとらえ、絵と家具・照明が互いに引き立て合う関係をつくることで、違和感のない自然なインテリアに仕上がります。

1枚と複数枚、それぞれの飾り方のポイント

絵やポスターを1枚だけ飾る場合と、複数枚を組み合わせて飾る場合とでは、配置の考え方に少し違いがあります。1枚で飾るときは、空間の「主役」として目立たせたい意図があるはず。目線の高さを意識しつつ、左右や上下の余白を均等にとることで、作品の存在感がしっかりと際立ちます。フレームの色や厚みにも気を配ると、より上品な印象になります。

一方で、複数枚を並べる場合は、全体のレイアウトと間隔の取り方が重要になります。縦に2〜3枚揃えるときは上下の隙間を統一し、横に並べる場合もフレーム同士の間隔を5〜10センチほど空けるとバランスがよく見えます。グリッド型に整然と並べたり、高低差をつけてリズム感を出すのもおすすめです。

また、同じテーマや色味で統一感を出すと、複数の作品がばらばらに見えることなく、空間に調和が生まれます。1枚でも、複数枚でも、「見せたい世界観」が伝わるよう配置することが、印象を大きく左右します。

壁面サイズとアートのバランスのコツ

壁にアートを飾る際は、作品そのもののデザインだけでなく、壁の広さとのバランスが大切です。広い壁に対して小さなポスターを1枚だけ飾ると、間延びして見えたり、空間が寂しく感じられることがあります。逆に狭い壁に大きな絵を飾ると圧迫感が出るため、空間全体が重たく感じられる原因になります。

一般的には、アートの幅が壁面の横幅の3分の2程度に収まると、見た目のバランスがよく整います。たとえば、幅180センチの壁であれば、絵の幅は120センチ前後までが目安です。もちろん、壁の形や天井の高さ、隣接する家具の存在によって調整は必要ですが、面積比を意識することで失敗がぐっと減ります。

アートを中心に配置するのではなく、壁の一部に寄せて飾るのもひとつの方法です。左右非対称のレイアウトにすると空間に動きが出て、より洗練された印象になります。絵の大きさだけでなく、周囲にどれだけ「余白」が取れるかを含めて考えることで、より自然で心地よいアート空間をつくることができます。

空間の雰囲気に合うスタイル別!アートの選び方

絵やポスターは、空間のテイストに合ったものを選ぶことで、インテリアとしての完成度がぐっと高まります。たとえば、同じ構図のアートでもフレームの色や背景の色調によって印象はまったく変わります。ここでは、ナチュラル系・北欧系・シンプルモダン・和モダンといったスタイルに合わせたアート選びのヒントを、わかりやすくご紹介します。

ナチュラル・北欧インテリアに似合うポスター

ナチュラルや北欧インテリアに似合うポスターを選ぶ際は、「やわらかさ」と「自然な色合い」がキーワードになります。木のぬくもりを感じる家具や、白やベージュなどの明るいトーンがベースになっている空間には、彩度を抑えたアースカラーのポスターがよくなじみます。たとえば、植物や風景をモチーフにしたシンプルなライン画や、手書き風の水彩画などが定番です。

デザインが派手すぎないこともポイントです。余白が多めで、図柄が一部に収まっているようなレイアウトは、ナチュラルな空間との相性がよく、空間に心地よい抜け感を与えてくれます。また、幾何学模様やアルファベットをモチーフにした北欧デザインのポスターも人気がありますが、その場合は色数を絞ると全体のバランスが取りやすくなります。

フレームも重要な要素です。白木やオーク材などの木枠フレームを選ぶと、部屋全体のトーンと調和しやすくなります。あえてフレームを使わず、クリップなどでラフに吊るすのも北欧スタイルではよく見られる手法です。素材と色のトーンをそろえることで、空間に自然と溶け込む優しいアート空間が生まれます。

シンプルモダン・和モダン空間への取り入れ方

シンプルモダンや和モダンな空間にアートを取り入れるときは、「余白」と「直線的な構成」を意識することで、空間に静かなアクセントが生まれます。モノトーンやグレートーンを基調とするシンプルモダンには、抽象的なモチーフや線画、静かな写真作品がよく合います。装飾が多いポスターよりも、構成がそぎ落とされたデザインの方が空間にしっくりなじみます。

背景の壁が白やコンクリート調であれば、黒のフレームやアクリル素材のフレームが空間を引き締めてくれます。色数を抑えた作品をあえて中心に据えることで、空間全体にリズムと緊張感を生み出すことができます。

和モダンな空間では、「静けさ」「素材感」「自然」を感じさせる作品が効果的です。たとえば、水墨画調のプリントや、自然を切り取ったモノクロ写真、余白のある書道風デザインなど。フレームには無垢材や黒檀風の枠を合わせると、空間の落ち着きと統一感が生まれます。

どちらのスタイルも、目立たせるのではなく「空間の一部にする」感覚が大切です。アートを足すことで、部屋の完成度が静かに底上げされる。そんな整った美しさを目指しましょう。

フレーム素材や色で印象はどう変わる?

ポスターや絵画を飾るとき、作品そのものだけでなくフレームの素材や色によって、空間に与える印象は大きく変わります。たとえば、木製フレームはやわらかく自然な雰囲気を演出し、ナチュラル系や北欧インテリアとよく調和します。オークや白木は明るく軽やかな印象、ウォールナットなどの濃い色味は落ち着いた印象を与えてくれます。

一方で、黒やメタル素材のフレームは空間を引き締める効果があります。モダンやシックな空間にアクセントを加えたい場合に適しています。特にモノトーンアートとの組み合わせでは、引き締まった印象と静かな存在感が生まれます。白いフレームは、壁と一体化するような軽やかさがあり、作品をやさしく引き立てます。

また、光沢のある素材は高級感が出やすく、華やかさを加えたいときにぴったりですが、派手に見えすぎないよう作品との相性を見極めることが大切です。逆につや消しやマットな質感のフレームは、空間にしっとりとした落ち着きを与えてくれます。

フレーム選びはただの額装ではなく、作品と部屋全体をつなぐ境目の役割を果たします。色や素材を変えるだけで、同じポスターがまったく違う表情を見せてくれるのも、飾る楽しさのひとつです。

もっと暮らしが楽しくなる!飾り方の工夫

アートを飾ることは、ただ壁を彩るだけでなく、暮らしの中に「ちょっとした楽しみ」を生むことでもあります。お気に入りの絵を見ながらほっと一息つく時間や、家族との会話が生まれるきっかけにもつながります。ここでは、子どもの絵をおしゃれに飾る工夫や、季節ごとの入れ替え、気軽に楽しめる飾り替えのアイディアをご紹介します。

子どもの絵を「作品」に見せるには?

子どもが描いた絵には、その時々の感性や成長が詰まっていて、親にとっては何よりの宝物です。ただ、冷蔵庫に貼るだけでは雑然とした印象になりがち。そこで意識したいのが、子どもの絵を作品として飾る工夫です。

まず試してほしいのは、フレームに入れること。額縁に入れるだけで、絵が一気に「飾るもの」へと格上げされます。白や木目のシンプルなフレームなら、絵の色彩がより引き立ち、お部屋にもなじみやすくなります。サイズが合わない場合は、余白に白い台紙を入れて調整すると、見栄えが整います。

壁に複数並べるのもおすすめ。時系列で飾れば成長記録としても楽しめますし、テーマをそろえればちょっとしたギャラリーのような雰囲気になります。吊るすタイプのピクチャーレールや、マスキングテープを使った貼り方なら、賃貸でも安心して飾れます。

名前や日付を小さく添えるだけでも、ぐっと温かみが増し、家族の記憶としても残ります。飾り方を工夫することで、子どもの絵はただの「落書き」ではなく、家の中を彩るかけがえのないアートになるのです。

季節や気分で入れ替える

ポスターや絵画は、季節や気分に合わせて入れ替えることで、暮らしにリズムが生まれます。春にはやわらかな花や新緑、夏は青空や水辺の風景、秋は紅葉や落ち着いたトーン、冬は雪や静けさを感じる構図など、自然の移ろいに合わせてテーマを変えるだけで、部屋の空気も変わります。

入れ替えがしやすいように、同じサイズのフレームを用意しておくと便利です。中身だけを差し替えれば、大きな手間なく雰囲気を変えることができます。薄手のポスターやプリントなら、季節ごとに数枚をまとめて保管しておくのもおすすめです。

気分に合わせた色使いやモチーフを選ぶのも有効です。少し疲れているときにはやわらかい色調、元気を出したいときはビビッドな色合いなど、自分の気分と対話するようなアートの取り入れ方が日々の心を整えてくれます。

入れ替えを習慣にすれば、「季節を感じる」ことが日常の中に根づき、日々の生活が少しずつ楽しくなっていきます。アートは飾って終わりではなく、動かすことで新しい表情を見せてくれる存在なのです。

飾り替えをラクにする収納と保管の工夫

季節や気分に合わせてポスターや絵を入れ替えるなら、飾っていないアートの収納方法にもひと工夫あると便利です。入れ替えがスムーズにできるように、保管しやすく、取り出しやすい状態を整えておくことで、飾り替えのハードルがぐっと下がります。

おすすめは、A3やA2サイズのクリアホルダーやポスターケースを活用することです。傷や折れを防ぎながら、平らな状態で保管できるため、中身の劣化を抑えられます。立てて並べられるようなボックスに収納すれば、一覧性も高まり、季節ごとの出し入れが簡単になります。

複数のポスターを持っている場合は、裏面に小さくメモを貼って分類しておくと便利です。「春向け」「子ども用」「写真系」などジャンルごとに仕分けておくことで、気分に合わせて迷わず選べます。

フレームを使いまわす場合は、フレームの裏留めをワンタッチで外せるタイプにしておくと、差し替えが手軽になります。飾り替えがラクにできれば、日常の中に自然とアートがなじみ、暮らしにリズムが生まれます。出しっぱなしにせず、大切に扱うことで、アートをもっと自由に楽しめるようになります。

賃貸でも安心!壁を傷つけない飾り方

賃貸物件では「壁に穴を開けられない」という制約があり、アートを飾ることを諦めてしまう方も少なくありません。でも実は、壁を傷つけずに飾る方法はたくさんあります。ちょっとした工夫や便利アイテムを使えば、賃貸でも気軽に絵やポスターを楽しむことができます。ここでは、穴を開けずに飾れる具体的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

穴を開けないアイテム

賃貸住宅でも安心して使える、穴を開けずに絵やポスターを飾るためのアイテムは、種類も豊富で手軽に取り入れられます。中でも代表的なのが「ピクチャーレール」や「壁掛けフック(粘着式)」です。

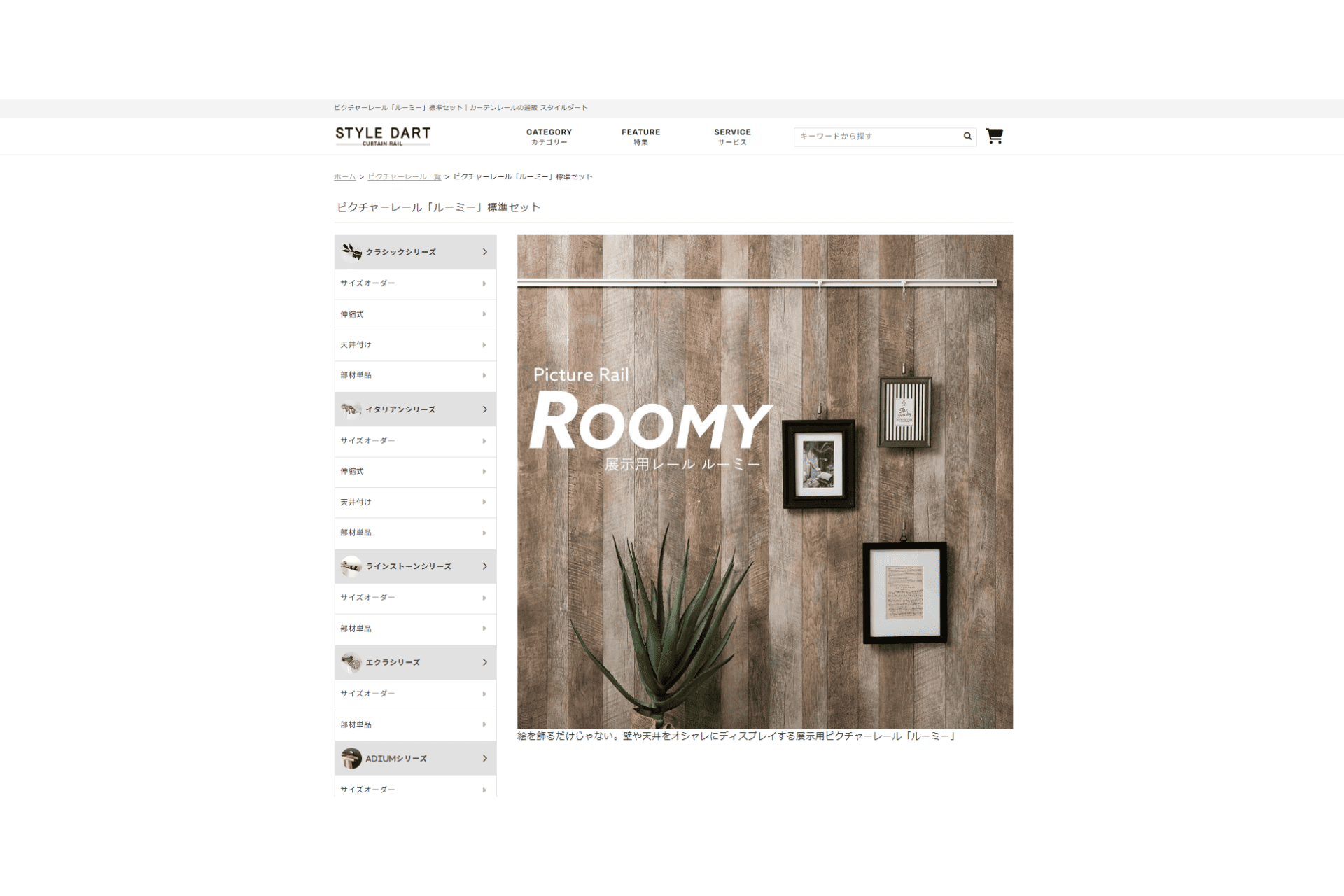

まずおすすめしたいのが、「ピクチャーレール」。これは、天井近くや壁上部に設置し、ワイヤーで絵を吊るす仕組みです。なかでも人気の高いのが、友安製作所の「ROOMY20 ピクチャーレール」です。細く目立ちにくいレールで、天井や壁の上部に設置すれば、ワイヤーで絵や額縁を自由に吊るせます。

工具が不要な賃貸向けタイプもあり、取り付けが簡単なうえ、一度設置すれば、絵の入れ替えや高さ調整が自由にできます。そのため、長期的にアートを楽しみたい方に向いているでしょう。穴を開けずに取り付けできる賃貸対応タイプも販売されています。

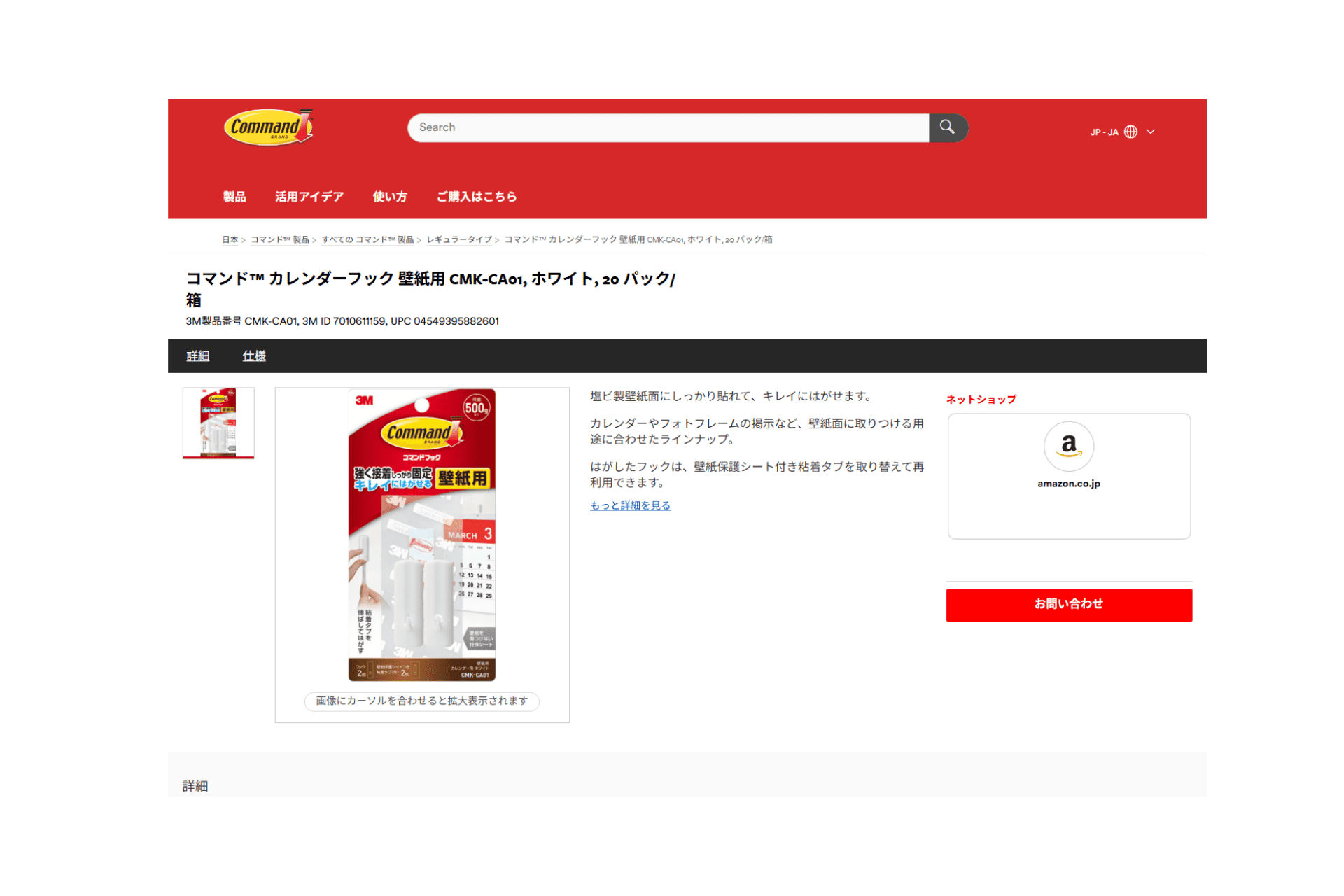

粘着力がありながら壁紙を傷つけにくい、コマンドフックなどのアイテムも人気です。中でもおすすめは、コマンド™ カレンダーフック 壁紙用 CMK-CA01。

壁紙にも使える粘着素材を採用しており、はがしたあとに跡が残りにくいのが特徴です。軽めのフレームやポスター、小さなアート作品ならこのフック1つでしっかり固定できます。20パック入りなので複数枚を並べて飾る際にも便利で、絵の入れ替えが多い方にもぴったりです。

マグネット付きのフックや、石膏ボード専用のピンタイプも選択肢の一つ。画鋲よりも小さい穴で済む上、耐荷重も高いため中型サイズの額縁にも対応できます。

こうしたアイテムを使えば、「賃貸だから飾れない」と諦める必要はありません。傷をつけずに、自分らしいアート空間をつくることができるという安心感が、飾る楽しさをぐっと身近にしてくれます。

貼ってはがせる方法もある

壁にポスターを飾る際、「直接貼る」という方法も、工夫次第で賃貸でも可能になります。ポイントは「貼ってもはがせる素材」を使うこと。たとえば、マスキングテープや再剥離タイプの両面テープなどは、貼り跡が残りにくく、壁紙を傷めにくい仕様になっています。

とくにマスキングテープは、デザインも豊富で、ポスターの縁に貼るだけで額縁のような演出ができるため、実用と見た目を両立できます。子ども部屋や季節の飾りなど、気軽に変えたいときにも便利です。

また、「ポスターハンガー」や「ポスタークリップ」などを使って吊るすタイプにすれば、貼らずに飾ることもできます。これらは軽量で扱いやすく、画鋲や小さなフックひとつで設置できるため、跡も最小限で済みます。

壁に跡を残したくない場合は、あらかじめ壁にマスキングテープを下地として貼り、その上に両面テープを重ねると、より安全に固定できます。

貼ってはがせる方法を知っておけば、模様替えも気軽に楽しめます。アイテム選びと貼り方に少し注意を払うだけで、賃貸でもストレスなくアートを楽しむことができます。

飾った後のメンテナンスも忘れずに

お気に入りのポスターや絵画は、飾った瞬間がゴールではありません。長くきれいに楽しむためには、飾った後のメンテナンスも欠かせない要素です。とくに日焼けやホコリ、湿気などの環境による影響は見落とされがちですが、作品を長く美しく保つためには、日焼け・ホコリ・湿気の3つの対策が欠かせません。

作品の風合いを損なわないためには、日焼け対策は重要です。作品に直射日光が当たる場所に飾ると、色褪せや紙の劣化が進みやすくなります。窓際に飾る場合は、レースカーテンやUVカットフィルムを使って光を和らげるだけでも効果があります。また、紫外線カット加工が施されたアクリル板入りのフレームを使用するのもおすすめです。

ホコリ対策には、定期的な拭き掃除をするのが最も効果的。フレームに入れていても表面には静電気で細かい埃が付着しやすいため、月に1〜2回程度は乾いた柔らかい布で軽く拭くのが理想です。

額縁は、乾いた柔らかい布やハンディモップで優しくなでるように拭き取りましょう。溝のある部分は、綿棒や細い筆を使って丁寧にホコリを取り除くと、細部まで清潔に保てます。木製フレームであれば、月に一度程度、乾いた布にごく薄く家具用ワックスを含ませて拭くと、木の風合いが長持ちさせることが可能です。

表面のカバーがガラスやアクリルの場合は、水拭きやアルコールは避け、静電気防止のクロスを使用するのが安心です。特にアクリルは傷がつきやすいため、乾いた布で強くこすらないよう注意しましょう。

最後に湿気の対策を行います。特に紙素材のポスターは湿気による波打ちやカビのリスクが高いです。浴室の近くや結露しやすい壁は避けるようにし、壁と作品の間に少し隙間をつくることで通気性を確保することも忘れないようにしましょう。湿度の高い季節は、除湿剤やサーキュレーターなども活用すると安心です。

ちょっとした心がけで、アートはぐっと長持ちします。大切な一枚を守るためにも、環境に合わせたケアを日常の習慣に取り入れることをおすすめします。

まとめ

ポスターや絵画を暮らしの中に取り入れることで、空間の印象は驚くほど豊かになります。飾る高さや壁とのバランス、インテリアスタイルに合ったアート選びなど、ほんの少し工夫するだけで「自分らしい空間」が自然と生まれます。季節や気分に合わせた入れ替え、子どもの絵を額装して飾るアイディアなど、アートは決して特別なものではなく、日々の楽しみとして取り入れられるものです。

賃貸でも使える便利なアイテムや、壁を傷つけない方法もたくさんあるため、「飾ること」へのハードルは思っているほど高くありません。飾ったあとのメンテナンスを含め、絵を暮らしの中でどう扱うかまで意識することで、その魅力は長く続きます。お気に入りの一枚を、ぜひあなたの空間にも。日常の中に、静かで確かな彩りを添えてみてください。